当ブログでは、知識や理論的な観点ではなく、直観的な感情に沿って音楽をレビューしている傾向が強い。こういう時にこれを聴くとハマるとか、こういう気分の時はこれを聴くと良いみたいな、酒に合うツマミや、病状に合わせた処方箋のようなものだと捉えるとわかりやすい。当方、別段音楽知識に長けている訳では無いと自負しているので、普通のトーシローが感覚的にハマる、ハマった感覚を述べているのに過ぎない。

小山健さんのこの漫画前に読んだとき、懐かしいけどもうこんな風にわくわくしながら新しいCD聞くこと無いんやろなーと思ってたけど、きょうハイスタのCDこんな風に聞いた。みんなそうちゃうかな。 pic.twitter.com/atAAGdAGPh

— なかやゆき🦧 (@aeio___u) 2016年10月4日

音楽をJPEGで聴いている(わたしの代理、歯車ハサミさん) pic.twitter.com/QZAKbzuVRq

— 爆発電波 (@explosionpsycho) 2023年9月1日

音楽を聴くことは高血圧、うつ病、不安、不眠症、さらには身体的な痛みの軽減にも役立つことが様々な科学的研究によって確認されています。サイエンス・ライターは英紙に「音楽を薬のように使えないだろうか?」というコラムを寄稿し、音楽が薬のように効く仕組みを紹介 https://t.co/D6V3kGZ6pV

— amass (@amass_jp) 2023年9月19日

— Pretty Vacant Jap (@PrettyVacantJap) 2023年10月20日

巷の音楽はラーメンやカレーのようなもので、大衆に受け入れられるポップスである。それはほとんどがロックで、家系や横浜系のように、下北系・ロキノン系など、個性や括りがある。中にはマヨラーや牛丼の紅ショウガ、ラーメンの胡椒など、偏食と言われるものがあって、メインよりも調味料に魅入られる人も多い。こういった人が音楽ではヒップホップやテクノ、パンクやインダストリアル(ノイズ)といったものになる。ヒップホップは好きなフレーズをリフレインさせてビートとリリックを乗せた音楽で、ノイズはロックのディストーション掛かったギターの最高に盛り上がる部分をメインにしてしまったような音楽だ。パクチーやチョコミントのような人を選ぶものは、サブカルと言われるジャンルでカルト的に嗜まれ、昆虫食やジビエのような特殊系はハードコア(ナードコア、スピードコア etc.)やメタル(ブラックメタル、ゴアグラインド etc.)などになる。

最近、一周廻ってひねりのない普通のラーメンが美味しくなったりする瞬間があるが、音楽にものめり込んだら普通のポップスに回帰する瞬間がある。美味いもんは美味いし、ハマる音楽はハマる。

―――人々は音楽を通じてその人の人生を聴いている

坂本龍一がゴーストライター騒動で時の人となった佐村河内守氏について「人は音楽を通してその人の背景を聴いているつもりなのかもしれない」というような旨を述べていた記事を見た気がするが、たしかにその通りだ。曲としてハマってからはアーティストそのものや周辺アーティストまで気になって来るものだ。今やその時代の流行のサービス、今ではTikTokで流行った楽曲がそのまま音楽としてのトレンドに上がり、街中でしつこいぐらい耳にする経験は少なくない。

―――人に聴かせる音楽、自分だけの音楽

これ、分かる

— 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 (@zippu21) 2023年8月26日

【友達に聴かせるプレイリスト】

↕︎

【本当に私が好きなプレイリスト】 https://t.co/gDI3R1INOC

友達に流す用の音楽ってまた違うよなって思って、前にこのタグ作ったんよな https://t.co/BhOFYhQN0B

— 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 (@zippu21) 2023年8月26日

―――大量消費される音楽

音楽を聴く際に忘れたくないのが、CDで買って音楽を聴いていた頃、つまり今みたいに直ぐに新作がサブスクで聴けるような環境でなかった時代に、次のCDを手に入れるまでの間に手持ちのCDを何度も擦って聴いていたあの感覚である。良いCDは日々何回も聴いて味わいたいものだ。

最近の曲、3分前後で短いと思って訊ねたら「サブスクの再生報酬は再生回数で決まるので短くしてる」「CDの頃はJASRACのルールで5分以上は2曲分の印税がもらえたから長くしてた」という役立たない知識を教えてもらった……。

— shao as a service (@shao1555) 2023年5月11日

サブスクの普及などによりコンテンツ供給が過多になると、毎週新譜を追いまくるような音楽ファンと特定アーティストのファンダムとの間に乖離が起こりやすくなるのではという話 pic.twitter.com/oNpXEsyMl9

— s.h.i. (@meshupecialshi1) 2023年9月3日

映像音楽配信も同じで、NetflixはU-NEXTやAbemaがいるからアメリカの半額だし、SpotifyもAWAやLINE musicがいるから値上げできない。サブスク、クラウドは一度覇権を独占されたら二度と逆転できないビジネスなので、国内プレイヤーが戦い続けることは日本人全体へのメリットになる https://t.co/EnLoFV5uEn pic.twitter.com/YQ7U0tXYj0

— 極東の珍獣 (@ashikagunso) 2023年11月1日

2024年で最も使われてる「音楽系ストリーミングサービス」、1位がSpotifyなのは良いとして、Apple Musicが7位なのが意外だし、全く知らないやつが結構あるな…世界は広い…

— 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 (@zippu21) 2024年4月2日

【Top 10 music streaming platforms by monthly active users in 2024】https://t.co/HE8yRTDWOx

サブスクがなかった時代は親にiPodを買ってもらい、そこに家にあるCDやTSUTAYAで借りたり買ったCDを取り込んで繰り返し聞きまくっていたが、今はもうサブスクで新曲が何曲も聴けてしまうのだ。

「どう聴いてもクソなのにせっかく3000円出してCDアルバム買ったからと頑張って聴いてるうちに頭がバカになってスルメの味みたいに良さが滲み出てくる」みたいなマゾヒスティックな音楽の聴き方、音楽聴き放題ないまのご時世では絶対生まれないだろうな、俺はネット開闢以前に思春期を過ごせて良かった

— 不穏 (@haru_yuki_i) 2019年10月24日

最近の曲、3分前後で短いと思って訊ねたら「サブスクの再生報酬は再生回数で決まるので短くしてる」「CDの頃はJASRACのルールで5分以上は2曲分の印税がもらえたから長くしてた」という役立たない知識を教えてもらった……。

— shao as a service (@shao1555) 2023年5月11日

―――LP買ってサブスクで聞く音楽の変遷

ここ数年で、若くて先鋭的な聴衆(音楽好きにに目覚めてからCDを経ていない「完全なサブスクネイティブ」に当たる今の23歳以下くらい)の人口自体、段違いに増えた。体感するようになったのはここ2、3年かなぁ?特にここ1年くらいは驚異的です。Rate your musicやBandcampが一般化したのも凄い。

— 猫街まろん (@telepath_yukari) 2023年8月24日

☟下記Tweetは空耳でも検索結果に引っかかるという一例。

Spotifyのサジェストどういうアルゴリズムしとんよ pic.twitter.com/6PiP36C9ak

— ゆりおさん (@yuriosanjp) 2023年5月12日

自分でCD持つことの面倒臭さ、たとえば、あれこれしてるうちにデータ飛ぶ、データ化作業が面倒、音質などのバラツキ、ちゃんと読み込めてない、スペースを取る、集めるのが大変で値段がかさむなどの要素は、中には音楽に挑む前の味や趣になるかもしれないが、その作業を楽しむよりも先に効率化の時代である。

故に今やほとんどの人がCDを買うことが無くなり、サブスクで聴く時代となった。若い人たちの音楽はTikTokによってバズり、それをYouTubeやサブスクで聴くのだ。もはやカセットテープやレコードが一部では若者人気として話題になることすらある。また、今販売されているレコードにはダウンロードコードが付いているものが多い。そう、LPを買ってサブスクで聴く時代である。

イヤホンやヘッドホンがどんどん良くなって滅茶苦茶臨場感のある音を手に入れて、それ素晴らしいことなんだけど、ウォークマンで聴くカセットテープ間延びした音や、AMラジオ雑味だらけの音もそのとき聴く「臨場感」のある音なんだよ。

— yamasaci tohru やまちんぬ (@yamachin_nu) 2022年2月15日

って何言ってるか分からないか。

いたるところで音楽が流れている東京では、家に帰ってまで音楽を聴く気持ちはないという人もいるのだ。

Future Listening!

この都市伝説がしっかり検証されようとしていることに驚き!https://t.co/pt8dL9v8Um https://t.co/51XkJtTLuD

— Z11 (音楽ライター) (@Z1169560137) 2024年4月1日

今の人には分からんのだろうけど、マジこの人のおかげでカーオーディオ&ウーハーが普及したと言われている。 pic.twitter.com/E6STQu1OFE

— 泥酔乙さん (@jokigen1978) 2024年5月13日

TEI:実は、Deee-Liteのファーストをリリースした直後、ライブ中にステージから落ちて、むち打ちみたいになってしまっていたんですよ。痛みで朝も起きられないような状態で、91年から2年くらいは、稼いだ印税のほとんどをマッサージに使ってしまいました。1日に3人くらい来てもらったりしていましたからね(笑)。その頃からサウンドの好みも変化していったんです。Deee-Liteの他の2人がレイヴとかに行って、ワイワイやっているのとかも、僕には全然リアリティーがなかったんですよ。それよりも、家で紅茶を飲みながらインド音楽聴いたり、スポークンワーズのレコードをヒップホップのインストに乗せてみたり、イージーリスニングの上にアナログシンセの音を被せてみたり。そういう聴き方の方がしっくりきた。「今、自分は弱っているけど、こういう聴き方もあるんじゃないか」って。それを自分で「Future Listening!」って呼んでいたんですよね。元々好きだったイージーリスニングと、ダンスミュージックを融合させたいという思いもありました。

―――ツインターンテーブルで聴く音楽

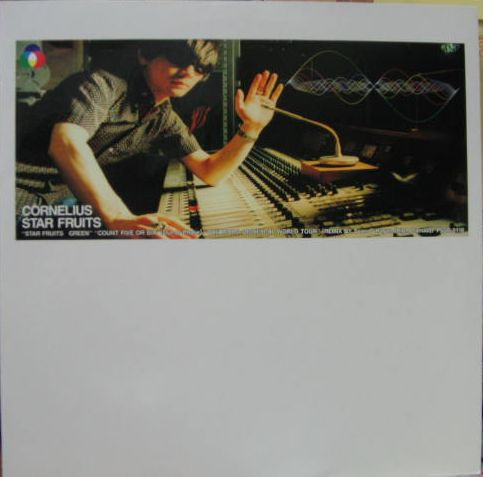

当時渋谷系でTOWA TEIとも交流のあったCorneliusは1997年に2枚同時発売で「Star Fruits」と「Surf Rider」をリリースした。

■たとえば"Star Fruits Surf Rider"のシングルは2枚同時発売で、同時ミックスすると1曲になるというアイデアだったり。

小山田:あれはね、「できない」と言われました(笑)。当時はまだ、8センチ・サイズの短冊形のシングルがあったでしょ。もうほとんどマキシ・シングルに移行しつつある時期だったんだけど、あれに2枚入れて、「2台のコンポで同時に鳴らしてください」としたかったんだけど、「できない」と。

Walkman

―――音楽を持ち歩く時代へ

既にもう生まれた頃にはウォークマンがあったが、ポータブルプレーヤーとしてカセットを聴けるもので、その後はウォークマン派とiPod派のような派閥があった。音像を大事にするウォークマン派と、デザインにもこだわるiPod派のような印象があったが、その頃にはMP3が普通に流通していてCDにもCCCDのようなものが出たりしたものの、カーステレオで音楽を聴くのは今も変わらずに面白い。散歩しながら曲を聴くのではボルテージが高まるし、周りの風景も変わって見える。

1997年ってウォークマンが出た年なんだよね。圧倒的に音楽の聴き方を変えちゃった。それまでは自分で家にこもってスピーカの前に行くか、ラジカセで聴くって事しかなかった。ところが移動しながら聴くっつうことがここで可能になった年にこれが出てんの。お蕎麦屋さんがあったりその上に高速道路があったり、ちぐはぐな気がたぶんしてたんですよ。ところが音楽聴きながら歩くとミュージックビデオみたいに見えちゃった。すべての景色がカッコよく見える音楽。

出典:NHKドキュメンタリー - 名盤ドキュメント「YMO」

ソニーの技術者がカセットテープ再生機にヘッドホンを直付けしたものを自作し、個人的に楽しんでいたら

— とーちゃん(さん付け不要) (@knightma310) 2024年6月2日

「コレいいんじゃね?」と商品化が企画された。

だがこの企画、重役会議で「そんなもの売れない」とフルボッコにあった。

流れを変えたのが井深大、盛田昭夫。… pic.twitter.com/v0aaKPJ3Gp

音楽媒体

— Classic Rock In Pics (@crockpics) 2023年8月10日

―――携帯電話で音楽をシェア

■V.A.『Music from Saharan Cellphones: Volume 2』

本作は2010年代にサハラ砂漠周辺で流行った音楽のコンピである。西アフリカでは音楽は皆で共有するものとしてBluetooth経由でシェアされる形で流行しているようだ。

Music from Saharan Cellphones .Vol 1というサハラ砂漠周辺諸国の携帯電話で音楽をシェアするコミュニティから発生した音楽を集めた、という言ってても意味分からんコンピレーションアルバムが欲しい。だが、日本ではLPしか無く、どのお店も売り切れらしい。

— エメラルドの山彦 (@La_reprise) 2012年10月15日

―――ディスクの入っていないCD

■Tristan Perich『1-Bit Symphony』

内容的にはエレクトリックでシンプルな音のグリッチのような雰囲気。ジャックに差し込んだ段階で音が流れているので面白い。ただ見ての通り電池を交換する必要はありそうだ…。

友人より「ヤバい、アルバム買った」と。なんと、CDが入ってない。イヤホンを直接差して、中央のスイッチをONにすると聞けるという。もう、これは何なんだw pic.twitter.com/uEq0f6Qwj4

— セトダ イスケ (@matinee00) 2018年6月24日

J-POPアルバム

■ゲスの極み乙女。『ストリーミング、CD、レコード』

今現在は普通にCDがパッケージされているだろうが、発売当初はCDの代わりにバームクーヘンが入っており、CDが封入されているはずのケースの中身は無であった。敢えてCDを買わない時代の音楽に対するパッケージならではのアプローチ・プロデュースだろう。

メンバーはこのパッケージ形態について「今回のアルバムをどのようにリリースしようかと話し合ったのですが、今もうCDを聴いていない人が多いんだろうな、と思いました。でも歌詞やクレジットの入ったブックレットは届けたいので、CDの代わりに美味しいバームクーヘンを入れてお届けします」とコメントしている。

■ヨルシカ『幻燈』

今やSpotifyで何でも聴けてしまう時代であり、音楽教授が買ったり借りたりして試聴していた作業が無くなり、すべてがオンラインで完結してしまうようになった。そんな中、ヨルシカは視覚と聴覚にスポットを当てている。音楽を聴くのにスマホで絵を読み込むという一手間をかけることで、より音楽に挑む状況を作り上げることが出来るだろう。

画集は加藤隆氏が描いた絵で構成されており、スマートフォンやタブレットのカメラを画集の絵にかざすことで読み込み、専用の音楽再生ページへ接続する仕様を組み込んでいます。

それぞれの作品毎に設定された一つのテーマを、音楽と絵の2側面から描いた「聴ける画集」となります。

画集の収録曲は全25曲を収録予定。

レコード

―――煎餅レコード

落語家の初代桂春団治が、日東レコードの協力のもと、本物の煎餅でレコードを作った事がある。煎餅が湿気ない様に缶にパッケージされていた。これは1926年のことで、天理教大祭の人出の多さを当て込んだものだったが、値段が高かったため全く売れず、春団治は大損した。なお、煎餅レコードは落語やコントなどが収録され、「聴き飽きたら食べる」というコンセプトのものであった。

ほんとはこれ煎餅レコードの入ってた缶のデザインなんですけどね。 pic.twitter.com/bI4J0tiRpq

— 芦辺 拓 (@ashibetaku) 2020年4月2日

こういったレコードは他にもあり、2012年にブレイクボット『By Your Side』が限定120枚でチョコレート製のレコードをリリースしたようだ。

―――氷のレコード

またスウェーデンのロックバンドShout Out Loudsが新曲「Blue Ice」のプロモーションとして氷でできたレコード(蒸留水とシリコン製の型がキットとして入っている)を限定10組で発売した。

―――肋骨レコード

舞台は、1940年代から60年代の冷戦時代のソビエト。 現在のロシアにあたるこの国では当時、音楽を含む全てのカルチャーが、国家によって検閲され、コントロールされていた。そしてアメリカのジャズ、ロックンロールや一部のロシア音楽を聴くことを強く禁止した。

もし見つかれば間違いなく、”刑務所行き”という今では信じられない環境のなかで、それでもリスクを犯してでも、どうしても好きな音楽を聴きたかったアンダーグラウンド・サブカルチャーシーンの音楽ファン達。彼らはなんと病院で不要となったレントゲン写真に、自作のカッティング・マシーンを使い音楽を録音し、「ボーン・レコード」を製作した。

こうして国家に抵抗するソ連の音楽文化のアングラ、「ボーン・ミュージック」は誕生した。

―――遊べるレコード

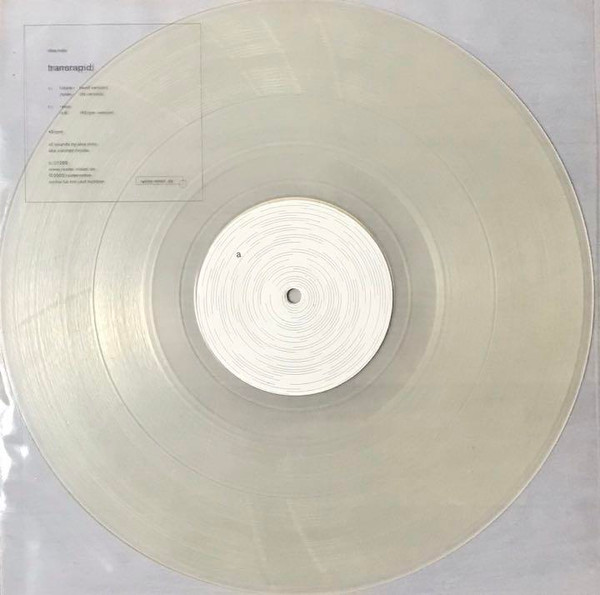

■Alva Noto『Transrapid』

お!中心の穴が2つある!ってユニオンで買ったnotoのレコード。レコードとういうよりモジュラーシンセじゃんってなった。レコードの溝がVCOで、中古からズレた穴がLFOですね。 pic.twitter.com/7tMrsZQqa6

— pikamachi (@pikamachii) 2023年9月3日

CCCD

コピーコントロールCDが叩かれて、そのフォーマットで出てたアルバムの評価まで下がってたあの空気感、歴史には刻まれにくいだろうから、忘れないでおいておきたい。

— JMX (@JmxMbp) 2023年7月12日

―――CCCD(コピーコントロールCD)とは?

国内ではavexが2002年から導入し2004年に撤退したCD形式だ。その名の通り、CD-ROMなどでコピーができない(パソコンに取り込めない)CDで、データ変換してポータブルプレーヤーで試聴することが出来ないものだ。発端は違法なコピーの反乱がCD売り上げ激減につながる恐れがあるとして行われたものらしい。

―――音楽コピーの違法性

90年代末に台頭したファイル共有サービス『Napster』では、個人が購入したCDのデータをオンライン上でファイル共有が行われるなどして、音源の著作権を無視したものとなっていた。アメリカ・レコード産業協会がナップスターの運営を阻止するために、多数の訴訟を起こし、メタリカなどのバンドが反ナップスターを掲げ、敗訴。以降は普通の音楽配信サービスとして運営されている。

☟ナップスターのドキュメンタリー映画『Downloaded』(2013年公開)も公開されている。

国内では、東京大学大学院情報理工学系研究科助手(当時)の金子勇によって開発されたファイル共有ソフト『Winny』が2002年に世に出回り、ナップスターと同様に著作権侵害にあたるコンテンツや無許諾コピーが氾濫し、著作権やプライバシーの侵害として利用者や開発者が逮捕・起訴された(後に無罪判決)事件だ。

AIにリスクがあるから開発停止しろっていう話、Winny裁判関連で開発者の金子さんが開発禁止されて、その間に脆弱性を突かれて被害広がったのにその対策もさせてもらえないって嘆いていた話を思い出してしまう

— KOIZUKA Akihiko (@koizuka) 2023年3月30日

私が一番残念だったのは、これだけのソフトウェアであれば、仕事として書いてくれれば、我々が守ることができた。仕事じゃない所で匿名で書いたので、残念ながら東大が組織として守ることはできなかった。それが非常に残念でした。

☟こちらも同様に映画化されている(2023年公開)。

『Winny』で裁判所の傍聴席に阿曽山大噴火に似た人が配置されていたので、リアルな作りをしているんだなと思ってエンドロールを見たら、阿曽山大噴火が出演していた。

— 休みの国 (@koyamaike_79) 2023年3月13日

―――購入者からもアーティストからも嫌われるCCCD

こういった背景があってか、CCCDがリリースされたものの、音質は悪く、一部の音楽プレーヤーでは再生時に音飛びなどの不調が発生したことから、海外含め多くの苦情が寄せられたという。

また、今はサブスクの時代だが、当時は既に音楽プレーヤーで音楽を持ち歩いて聴くことが主流になっていた(2001年iPodリリース)。

今でこそ絶賛されてる椎名林檎の3rdも当初、CCCDを理由にAmazonで低評価でしたね https://t.co/CVZOnMakne pic.twitter.com/I78JCHzQOe

— 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 (@zippu21) 2023年7月12日

斉藤和義が「NOWHERE LAND」をCCCDで出した時だけ極端に売上の順位落ちてるのを見ると、当時CCCDって本当に嫌われてたんだと感じるな…。 pic.twitter.com/EUqQ7AmOsg

— 暇じゃない暇人 (@HimajinIsland) 2023年7月12日

スポット

―――レコードショップ

微修正しました。 pic.twitter.com/t5IIBRbZAR

— 猫宮まろんぱん (@telepath_yukari) 2023年1月30日

サンローランがやってる古本と中古レコードの売場、シャブでもやってないと思いつかないようなラインナップと値付けだ。https://t.co/aw8R2q7uMt pic.twitter.com/7zcjDzQGo2

— 西尾雄太 NISHIO,yuhta (@snobby_snob) 2023年4月27日

―――ランドアート

■徳島県神山町のアート作品「カラオケ鳥居」 – Karaoke Torii

カラオケ鳥居の迫力は凄かったなぁ。Bluetoothで手元の音源を流すことが出来たのも感動したね🎶 pic.twitter.com/FbzV2unvPe

— ビロくん (@creamciderkun) 2023年5月16日

2017年1月11日、徳島県神山町のイベント「神山アーティスト・イン・レジデンス」にて鳥居型アート作品「Karaoke Torii(カラオケ鳥居)」が公開。Bluetooth接続すると好きな音を出すことができるようになっており、壊れるまでそこに展示されている予定だったが、翌年台風21号の影響で倒壊してしまったようだ。

☟現在、鳥居の復興に向けて支援が行われているようだ。

■Max Siedentopf「TOTO Forever」

TOTOの名曲「Africa」だけを収録したMP3プレーヤーを6台のスピーカーに接続し、太陽電池で半永久的に再生し続けている。設置場所は、ナミブ砂漠のどこかとしか公表されていない。砂漠のオアシスのように訪問者が見つけて楽しむのだ。

プレイリスト

フォルダ機能のお陰で大分綺麗に整理出来た。散らかりっぱなしだった人はクオリティ・オブ・ライフかなり上がるのでオススメです。 https://t.co/Wter0ixl3T pic.twitter.com/NZyTWzWT4c

— 猫街まろん (@telepath_yukari) 2024年1月3日

ジャケでマイケルのスリラーのポーズをしてるレコードを集めたDiscogsのリスト、最高だな。全147タイトル。

— N O T O Y A (@djnotoya) 2021年9月21日

Lean Machines https://t.co/Aj8xh6iVfs pic.twitter.com/oNhLJAr8s7

本人歌唱曲の存在しないSpotifyにおいて、ちあきなおみのカバーばかりを集めたプレイリストのタイトルの圧が強い。 pic.twitter.com/BXiOxGoMDu

— 下井草 秀 (@shimoigusashu) 2024年3月18日

世の中にはプレイリストを使って遊ぶ輩が多い。ただ音楽を聴くだけではなく、出オチのようなタイトルで楽曲タイトルで大喜利をしたり、ロシアンルーレットをしたり、ただ聴くだけでなく選曲の段階から遊んでいるものを紹介する。

☟下記のように変わったプイリストを紹介するRedditもある。

— Weird Spotify Playlists (@SpotifyWeird) 2023年7月10日

■My mcDonalds Order

楽曲タイトルでマックで注文するときの文言を作成したもの。

■サビ前の無音&ボーカル無音

かんそう氏の記事にもあるサビ前の無音がある良曲をまとめたプレイリストだ(かんそう氏の記事は下記から)。

昔の歌謡曲の時代からヒット曲にはサビ前にブレークが入ることが多いのはなぜなのか。踏切に入る前に一時停止するのと同じなのかもしれないし、プールに入る前に地獄のシャワーを浴びるのと同じなのかもしれない。

■Gacha Pop

Gacha Popとは、洋楽に影響された90年代からのJ-POPと一線を画す、令和発の独自の日本の音楽文化を示しているだろう。それらはラジオや外資系レコード店ではなくTikTokによって世界に影響を及ぼしている。

Spotifyに「Gacha Pop」というプレイリストができたのか。

— 小熊俊哉 (@kitikuma3) 2023年5月30日

日本の音楽を海外に届けるには、藤井風など現行シーン〜シティポップ〜アニソンなど一括りにした「J-POPに取って代わる新しいワード」が必要という話があったわけだけど、海外ウケという意味では絶妙なネーミング。https://t.co/ewlMKyWzkv pic.twitter.com/xLVmYhJfjq

J-POPという言葉が本来「洋楽と並列に聴ける邦楽」を指していたのに対し、「Gacha Pop」プレイリストにフル英語詞の曲はほぼセレクトされてない(数曲はある)。この辺も時代が変わったというか。https://t.co/E8ZIIV4Qpw

— 小熊俊哉 (@kitikuma3) 2023年5月30日

―――J-POPの時代を過ぎ、第五章へ突入

歴史と言いつつも、ざっと45年、ほとんど半世紀に至らんとする長い長い時間のあいだに「ニッポンの音楽」に起こったことのすべてに触れることなど到底出来ないし、そんなことはわたしの手に余る。そこでわたしは一章分をおよそ10年=ディケイドとして、それぞれの章を一種の物語仕立てにして語ってみることにした。

物語であるからには登場人物たちが、主人公が居る。それが第一章(70年代)は、はっぴいえんど、第二章(80年代)はイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)、幕間を挟んで第三章(90年代)は「渋谷系」と呼ばれたフリッパーズ・ギターとピチカート・ファイヴ、それから小室哲哉、そして最後の第四章(ゼロ年代以降)はPerfumeやきゃりーぱみゅぱみゅのプロデューサーとして知られる中田ヤスタカである。

わたしは彼らを各章の「主人公」に据えて、このいずれも良く知られた音楽家たちを一本の系譜で繫ぐ「物語」として、『ニッポンの音楽』を成立させることにした。

もうひとつのポイントは、ちょうどこの四つのディケイドの真ん中ら辺に、わたしたちが今やなにげなく使っている「Jポップ」という言葉が生まれていたらしいということである。これはわたしの発見でも自説でもなくて、烏賀陽弘道氏の岩波新書『Jポップとは何か―巨大化する音楽産業』に書かれていることであり、わたしは同書の説を採用した。烏賀陽氏によれば1988年秋に開局した「J-WAVE」が「Jポップ」のゴッドファーザーだという。洋楽専門ラジオ局で邦楽を流すときのいわば方便として編み出されたのが、この言葉だったというのだ。

実際に「Jポップ」というワードが巷に溢れ出すのは90年代以降のことである。そこでわたしは、この語が生まれる「以前」と「以後」に「ニッポンの音楽」の歴史=物語を大きく二分割した。それから「Jポップ」が生まれたのとほぼ同時並行に、日本では「昭和」から「平成」へと時代が移っていたことを忘れてはならない。そう、「ニッポンの音楽」の転換期は、ニッポンの転換期でもあったのだ(更に言わずもがなのことを付け加えておくと、それはまた世界(史)の転換期でもあった)。

一方で、日本国内のヒットチャートには変化がなく、一度ヒットを取った楽曲が長くランクインして居rと言う結果が出ている。また同時にそのヒットを連発しているアーティストも不動であり、あまり変わり映えしないランキングが生成されている。

これから察するに、新たな音楽を探して聴くというよりはリスナーが気に入った楽曲及びアーティストの作品をリピートして聞く傾向が多いのではないかと推測できる。

Chartmetric、めちゃくちゃ楽しい〜。藤井風が一番聴かれてる国がインドだったり、Lampが日本よりも諸外国で圧倒的に多く聴かれてたり、発見がたくさんある pic.twitter.com/CcVO2adSMu

— 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 (@zippu21) 2023年6月24日

デバイス

■JBL FLIP4 Bluetoothスピーカー

サイズも500mlペットボトルくらいでありながら低音もしっかりしていて音量・音質も問題なく音割れしない。防水対応だし、同商品を2台買ってステレオ再生にしても良い。

■QiCheng&LYS ウェアラブルネックスピーカー

イヤホンだと外部の音が聞こえないが、パソコンでのながら作業を行う際は丁度良い。イヤホンは一点集中といった感じだが、あくまでもこれはスピーカーなので大きすぎない聴こえる程度の音量でインターホンの音などの外音も聞けるので最高。耳の違和感もない。

■寝フォン

寝付けない時にイヤホンで音楽聞きながら寝る(良くないけど…)のに、普通のイヤホンだと耳が痛くなる。寝フォンの存在を知ってからはその心配はなくなった。

■CDプレーヤー CP1

クラウドファンディングで制作されたCDプレイヤーのようだが、ミニマルでシンプルなデザインなのが最高でインテリアにも良い。スピーカーは付属しておらず、Bluetoothや有線で外部のスピーカーと接続する必要がるようだが、現在スピーカー付きのタイプもあるようだ。

このCDプレーヤーかっこよ…

— atsuyan / JOCUND (@atsuya_n_) 2023年5月15日

「CD」という物理的なものに集中して音楽を楽しめるミニマルデザイン

ただ本体にスピーカーはついてないので、Bluetoothや優先でスピーカー等に接続する必要があるようだ👀

スピーカ付きだと10倍良かった… pic.twitter.com/EBCTmtQOI9

YouTubeチャンネル

■永野CHANNEL

芸風からザコシとは違った本質的な面白さを前面に出している感じがするが、このチャンネルではちゃんと面白おかしく音楽談義していてラジオ感覚で楽しめる。永野が中原昌也に見えてしまうし、コアなロックについて結構ちゃんと詳しいのが面白い。

以上。