子供の頃、大人が自身を反面教師のようにして「勉強はちゃんとしておけ」と言っているのが印象深いが、自身の後悔や功績を元に教訓として言っているのではなく、とりあえず言っとけ感、大人になったら言ってみたかった一言感も含まれているように思えてならないし、なんなら自身はともかく下の人間に対して自分の後悔(負債)を連帯保証人の如く押し付けているようにならない(そして当人からは支払いの意志は感じられない)。

普通に過去を思って後悔するくらいならやっておいた方が良い。というのは、過去の堕落の類は振り返っても何も残らないが、過去の努力は未来の今に繋がる布石となるし、努力でないにしろ未来に繋がる行動をしていった方が後悔しない人生を歩めるのは確かである。

太宰治が、勉強の素晴らしさについて教えてくれました。良いコト言うじゃない。このフレーズ何回も読んで自分を戒めよう。子どもが悩んだ時にも、この教えをうまく伝えられる様な大人になりたい。 pic.twitter.com/Zd5nAquwsz

— うまいごす(けいかいのすがた) (@umaigos) 2021年1月28日

全て独学とのこと。

— これでも大学職員 (@koredemo) 2023年10月6日

淵上理音さん

"例えば年末年始の予定は…

12月9日(土)地理オリンピック

12月17日(日)地学オリンピック

12月29日(金)言語学オリンピック

1月7日(日)天文学オリンピック

1月8日(月)数学オリンピック"https://t.co/UvSihxiUVg

『文系大学教育は仕事の役に立つのか』って本を読んでるんだけど、学生時代に学んだことは仕事の役には立たないと考えてる層は、学生時代に真面目に講義を受けてなかったということが明らかになってて面白い

— 大やま (@Solzhe_shimarin) 2024年5月3日

―――何事にもピークがある

そうでも無いと思います。

— hakaioutokache (@hakaioutokache) 2023年4月22日

語彙力や問題解決力は高齢でも伸びそうです。

また、感情認知のピークは48才。劣化速度が倍増でも、60歳でやっと半減です。

全く心配無さそうですわね。 pic.twitter.com/sxf4QGuvxi

―――学習で形成される

「書かれてない事を勝手に推測しない力」というのはわりと訓練が必要で、主に数学でそれを鍛える。

— kuboon / Ohkubo KOHEI (@kuboon) 2020年12月13日

人間はさ、学習しなければ、せいぜい自分の周りのごく狭い範囲の人々に対してしか共感や同情心を持てないものみたいなんだよね。

— arima (@arima_yukimi) February 20, 2018

いま多くの人が人間なら当たり前に備わっているもののように思っている「良心」などと呼ばれる感性も、本当は当たり前なんかじゃなく、学習の結果身に付いたものなんだ。

去年だったか、旧友と「金ないね」とやりとりしていたときに、彼が「われわれは金がなくても楽しんで生きていくための教養の貯蓄をしてきたのだよ」と言っていたな。ほんとそう。

— Takeshi Sudo (@Artssoy) 2023年2月4日

―――知ること

「服を買いに行く服がない」と同じ「知識を拾いに行く知識がない」というのはあるよね。そして知識が全くない人に限らず、自分の専門外の知識だったら誰にでも起こりうるジレンマ。

— けふ@その日暮らし (@kef_in_kyoto) 2018年1月29日

今までこの商品を「防カビくん」と認識していたんだけど、正しくは「防カビ/くん煙剤(燻煙剤)」だと気づき、ということはこの白いキャラクターの名前は「防カビくん」ではないのか!?と思ってライオンお客さまセンターに問い合わせたら、特に名前は決まってないですと教えてくれた pic.twitter.com/ub5ylznFiX

— 森もり子 (@mori_MORIKO_) 2023年9月15日

【訂正】キャラクターに名前が存在するという情報があったので、再度お客さまセンターに問い合わせたところ、最初の案内は間違っておりパッケージのキャラクターの名前は「防カビくん」であるとのこと

— 森もり子 (@mori_MORIKO_) 2023年9月15日

ある方との会話で「草花は一度覚えたら、かならず向こうから目に入ってくる」っていったけど、これはほんとのことで、いくつか馴染みの草ができたら、それまではただ緑のかたまりにしか見えなかった草っ原が、劇的に違って見えてくるんだよなあ。

— 麩之介 (@platerillo78) 2017年4月18日

びぎ父「毎年科学博物館行っててそんなに楽しいの?展示も変わってないのに」

— ひゅー・もじゃっくまん (@bigimo) 2016年11月24日

息子くん「展示は変わってなくても自分が変わってるんだよ。普段勉強してるから前に見たときは理解出来なかった事がわかるようになってるのが楽しいの」参りました。

知識や教養は自分の人生の為に必要なんだなって初めて思った日記 pic.twitter.com/hZLo55CaPC

— しゃなりか (@shanarika0v0) 2020年3月11日

勉強って何のためにするの?って聞かれた時の納得いく答え選手権

— 坊主 (@bozu_108) 2021年9月8日

最優秀賞

学問ていうのは自分を驕り高ぶらせるものじゃなくて、自分の小ささを知るためのもの pic.twitter.com/2HwhvXM7EV

ある方との会話で「草花は一度覚えたら、かならず向こうから目に入ってくる」っていったけど、これはほんとのことで、いくつか馴染みの草ができたら、それまではただ緑のかたまりにしか見えなかった草っ原が、劇的に違って見えてくるんだよなあ。

— 麩之介 (@platerillo78) 2017年4月18日

勉強って「頭の中に知識を詰め込む行為」ではなく「世界の解像度が上がる行為」だと思う。ニュースのBGMだった日経平均株価が意味を持った数字になったり、外国人観光客の会話が聞き取れたり、ただの街路樹が「花の時期を迎えたサルスベリ」になったりする。この「解像度アップ感」を楽しめる人は強い

— トヨマネ|パワポ芸人 (@toyomane) 2020年12月16日

この歳になってやっと分かったけど、勉強することって、自分の居場所を広げることなんだね。

— Hiraku (@Hiraku) 2009年5月31日

「学校で習ったことなんて社会に出てなんの役にも立たない」とドヤる社会人に限ってまともな文章書けないし簡単な確率計算もできないし日本の政治制度の知識もないし疑似科学にあっさり騙されるのを幾度となく見てきました。中高生のみんな、格好悪い大人にならないために勉強がんばれ。

— NORA@コスサミ6デク🥦7ラギー🍩 (@nora912) 2017年8月21日

学生のときのテスト勉強で、教科書見ればわかる暗記モノって今の時代ネットですぐわかるのにわざわざ暗記する必要あります?と教授に聞くと「お前は教習所の教科書を見ながら車を運転するつもりか。歩く速度ならそれで問題ないが、変化が速い時代に知識がないなど論外だ」と言われたのを時々思い出す。

— 高橋祥子 (@Shokotan_takaha) 2019年10月14日

「勉強ができる」とは?

たとえば「英語の勉強」という作業は、人によって抽象的にも具体的にも解釈されます。

抽象的な解釈をする人:

「家に帰ったら、英語の勉強をしよう!」具体的な解釈をする人:

「今日は、英単語を勉強しよう。家に帰ったら、すぐに机に向かい、単語帳の見開き2ページに載っている、30個の単語を覚えよう。そうだな、制限時間は20分。がんばるぞ!」みなさん既にご察しかもしれませんが、具体的な解釈をする人ほど、なまけ癖が少ないそうです。抽象的に解釈する人も、決してやる気がないわけではないのですが、いかんせん具体性が無いため、ついつい怠けてしまうのです。

高校のときに、友だちが「ハァー、音楽聞いて歌いながらでもいいから勉強やらないと」とこぼしていたのが妙に印象に残って、やる気が湧かないときに何もやらずにいるよりはハチャメチャに非効率なやり方でもやれる方法でやった方が断然マシという教えとして今も活きている。

— R As Well (@Luzwell) 2020年2月9日

―――好奇心が勉強心・探求心を育てる

観察してると「勉強のできる子」は、その言葉を聞く前にすでに知識のネットワークが準備されている。電流の話を聞く前に、モーターや電球の仕組みだとかに興味を持ち、すでにある体験ネットワーク、知識ネットワークの結節点の一つにその名称をあてはめるだけ。だからすんなり覚えてしまう。 ところが「勉強の苦手な子」は、体験ネットワークがすっぽり抜けてしまっていることが多い。花をマジマジ見たことがないし、電気のオモチャを分解したりしたことがない。見たことも聞いたこともないことを突然聞かされても面食らうだけだし、何度説明されても体験と結びつかず、理解できない。 私は、知識とは、知の織物「知織」だと考えている。他の知識と断絶した知識はない。たとえば「鉄」を理解するには、真夏の太陽に照らされた鉄は火傷するほど熱いといった体験や、逆に冬には凍てつくほど冷たかったり、電気が通ったり、フライパンを熱して湯気が出たり、磁石がくっついたり。 濡れるとサビたり。包丁のような刃物になったり。そういった諸々の周辺的事実の結節点として、私たちは「鉄」を初めて理解する。知識とは知のネットワークを形成することであり、ことばを覚えるとは結節点に名前をつけることであり、理解するとは、その結節点が何とつながってるかを知ること。 「勉強の苦手な子」が、説明を一度されただけでは理解できなかったり、場合によっては何度説明されても理解できないのは、その言葉を受けとめるべき体験ネットワーク、知識ネットワークが欠如してるから。何も受け手のないところに投げても落ちるだけ。大切なのは、受けるネットワークの構築。 「勉強できる子」でも、体験ネットワークが欠如してると理解できない。旧帝大の学生で一人、遠心力を理解できない子がいた。「小さい頃、水の入ったバケツを振り回したことない?」と聞くと、ないという。これでは理解は無理だと思い、水入りバケツを振り回させた。こぼれなくて驚いてた。 別の旧帝大の学生は、サイホンの原理を知らなかった。「お風呂の水をホースで吸った後、外に流す遊びやったことない?」と聞くと、ないという。これでは理解できないと思い、細いチューブと水を入れたビーカーを用意して、遊ばせた。水がいったん水面より高く上がることに驚いていた。 つまり、頭の良し悪しではない。新たな知識を受けとめるべき体験ネットワークが欠如してると、受けとめようがない。素通りしてしまう。勉強できる子も勉強の苦手な子も、新知識を受けとめられる体験ネットワークが欠如していれば、さっぱり理解できない。何度聞いても首を傾げることになる。

―――勉強する習慣の大切さ

共通テストもうすぐなので清水恵子さんの名言置いときます pic.twitter.com/IgyxuSercb

— たくを (@_marikka_17eeen) 2025年1月6日

この図のKnowledgeが知識にあたります。このレベルまでいけば、生きていく上で発生する様々なInsight(洞察)を求められる場面において、行動に移せるレベルのアイデアが生まれてきます。学校の勉強の多くはInformation(情報)を記憶することなので知識レベルには至らないことが多いのです。

「沢山勉強」+「真面目に仕事」で超ハイパー幸せライフを送れることは確実です。

仕事においても、一番初めの謙虚に学びを積み重ねていく姿勢は重要で、点と点を結びつけて線にしていく知の数珠繋ぎが成果である。ある意味学校のような余計な利害関係なく学びを享受できる場は重要で、学ぶことで知識を蓄え、ひいては世の中を理解することへ繋がる。自分の中の軸として、正しく学びを得て自らの武器にすることは、精神安定のためにも大切なのだ。

「いつも締め切りに追われていて仕事が辛い」と愚痴をこぼす社会人プログラマーに知り合いがいたら、学生時代にどんな勉強の仕方をしていたか質問してみると良い。ほぼ確実に「一夜漬け型」か「学生時代には勉強なんかしていなかった型」だ。

―――頭の回転を速くするには?

下記noteでは頭の回転を速くする、いわゆるゼロ秒思考と言われるような思考法として、ノートを用いた方法を展開している。

個人的に勉強ができる≠仕事ができると認識してるので、ちゃんと頭を働かせて思考停止状態にならないように勉学を進めたいものだ。

note中紹介があるインスタグラムの埋め込みで、実際のノートの様子が拝見できるが、ノート・メモの取り方として参考になる。

ある意味、知識と判断力を踏まえた柔軟性を示すエピソードとして、以下のエミール・ルレイ氏のケースがある。

砂漠を旅しているときに車が故障。元電気技師だったため、車に積んであった工具を使用し、10日間で車をバイクに作り替えて困難を脱したのだ。

中学校までは神童と呼ばれたのに高校入るとてんでだめ、みたいな人は中学校までのぬるい学習内容をノー勉でやり過ごしてた人だと思う。つまり高校で学習内容が複雑化していくのにノー勉スタイルではついていけなくなったということだ。復習などの勉強の習慣を中学校までにつけておくのはほんまに大事

— 統合の失調(てすら) (@Kohler_volnt) June 29, 2019

脳を活性化させるために

2: 名無しさん@おーぷん 2016/02/11(木)15:38:48 ID:AMc

簡単に言えば有酸素運動と高速音読をした

高速音読は1日1時間

運動はエアロバイクを1日30分くらい

色々やったけど、これが一番簡単で続きやすくて効果高かった

脳を鍛えるゲームなんて目じゃないただ、理由は後述するけどあまり結果を焦らないでほしい

半年くらい長い目で取り組んでいってほしい

【記憶力アップ法】

288 名前:病弱名無しさん[] 投稿日:2006/03/10(金) 21:21:26 ID:22Un0vv2

自分がここ数ヶ月やっている記憶力アップ法。

一日の終わりに瞑想をしながらその日あったことを朝からずーと映像で思い出していく。

その時同時に口でもブツブツと状況説明してゆけばさらによい。

思い出す情報は細かければ細かいほうがいい。

思い出せない部分はできるだけ思い出そうとがんばって、

それでも思い出せなければそれでOK.これで飛躍的に記憶力が伸びた。

289 名前:病弱名無しさん[sage] 投稿日:2006/03/10(金) 21:44:59 ID:tsBv+YfV

>>288

俺もある本でそれ読んで実践してた時期があるが、記憶力アップした。

正確には、記憶を思い出す力がアップした。6:病弱名無しさん:2011/03/20(日) 02:08:07.72 ID:/lJT7xtz0

913 :908 [sage] :2007/10/13(土) 22:34:36 ID:bIS6ns+b0

>>909

俺はゲームとかは全然使ってないね。

そのかわり道歩く時間は全部記憶力の訓練になってる。今俺がやってることは主に、

①目に映ったものをそのまま思い出す

②耳に入った音をそのまま思い出す

③本を読んだら1ページ毎に内容を頭でまとめる&その後もしばしば思い出す

といってもイメージしにくいだろうから俺の脳内を実況中継してみよう。①について。道歩きながらターゲットを1個決める。車でも家でも女の子でもなんでもいい。

数秒おおまかに観察する(1秒~5秒くらい、対象の複雑さによる)

→観察したら目を閉じて頭に浮かべてみる

→ぼんやりとは浮かぶはずだが、そこでその映像を厳しく採点する。

車だったらタイヤの模様はどうだったか、とか、

かばんだったらひものよじれ具合がどうだったかとか、

めちゃめちゃ細かいとこまでチェックしていく。そうすると当然見たはずなのに頭に残っていないものが出てくるから、

それに注意してもう一回観察。 観察したらまた目を閉じて想起、

チェック、観察、想起、チェック、これを何回か繰り返す。1~2週間くらいで、見たものを思い出す精度が自覚できるくらい上がった。

今で2ヶ月くらいだが、あの店なんて名前だっけと思うと、

看板が浮かんできて読めたり(もちろん100%ではないが)

勉強した内容とかは本のページのうっすらした映像と一緒に思い出せる。②もターゲットは色々あるが、よくやるのは、人の話を0.5秒遅れで頭の中で「再生」する。

自分の声に変換しないでそのまんまテープレコーダーのように再生する。③はそのまんま。読んだ直後に必ず要約。

どれがどういう風に組み合わさったかは知らないが、

ともかく上の三つをやってたら俺の記憶力はずいぶんマシになった。

副次的にイメージ力と観察力もだが。

要は思い出し癖が一番大事だと思うよ。とにかく暇さえあればなんでも「思い出す」。

正確に説明しようとしたら長くなってしまった。

勉強も環境が大事

今まで読書やら音楽やらいろいろ紹介してきたが、なんにしても環境が大事だ。

大学在学時、レポートを学内の図書館に籠って作成して帰宅みたいなことをしていたが、どうやら静かすぎる場所かつ周囲にある程度人がいる場合、集中できない。音を抑えるという配慮&キーボードのタッチ音やメモ書きの音などの作業音が気になり過ぎて気が散るという傾向があった(周りも同様だったし、人の出入りをやたらと気にする人もいる)。いわば自分の世界に入り込んで集中・夢中になれる空間が整っていない。そこで音楽だ。

☟カフェなどで聞こえる騒音を少し流した方が生産率が上がるということだ。新たに覚える場合は効果的。既に勉強したことの踏襲ではイマイチ効果が出ない(出典)。

つまりは"外に出る"ということになってしまう。

読書だってそうだが、カフェや図書館などでは異常なほど集中できるし、文筆家の人もファミレスに赴いて執筆するなんてことも聞いたことがある。あのJ.K. Rowlingも駆け出しの頃からカフェやらバーで小説を書く習慣があったとか。

自習室は月額15000円程から始められ、電源・Wifi完備の空調の効いた部屋で作業を行うことが出来る。ロッカーが無料で使えたり、結構アメニティが揃っている場合が多い。個室のタイプにも様々あり、大学図書館のようなオープンな場所から、カーテンが付いて後ろから覗かれないように完備された場所もある。

ただ、実際は自習室に登録したもののあまり通わずに終わってしまった。家で勉強できないのは娯楽の誘惑があるからだが、結局そこで負ける人は自習室に登録しても通わなくなる。他の勉強している人に感化されてモチベーションを上げたり、周りに人がいることで同じ時間を共有していることに安心感を得るならば、市内の図書館やカフェで良い。実のところ習慣的に通うことは無いし、習慣的に行うのであれば家が良い。

―――集中力が高まる環境

勉強をする意欲は環境とよく言われるが、落ち着いた環境というより、同じ時間を過ごす人物が周囲に居ないことの不安が起こるゆえにカフェや自習室といった周囲に人が集まる環境に落ち着きを感じる理由となるのではないか。

ジビン教授は、「おおざっぱに言うと、室温がカ氏70度(約21度)からカ氏87.5度(約31度)に上昇すると、数学の成績は1.6パーセンタイルも低下してしまいます。アメリカでは数学の試験結果で卒業後の職業や収入が大きく影響されることを考えれば、この統計的な差異は無視できないものです」と述べています。

数学の成績が気温上昇によって悪化する原因については、脳が思考時に大量の熱を発生させるからだと考えられています。気温が高いと熱を上手く処理できずにオーバーヒート状態になるため、数学の試験結果が悪くなるというわけです。同様の理由で、複雑なタスクを処理する兵士は灼熱の戦場ではより多くのミスを犯すことが軍事研究で分かっているそうです。

カフェの方が集中できると外で執筆している作家さんは多いです。

— うっぴー/ライトノベル作法研究所 (@ranokenn) September 15, 2018

実は、これには科学的な根拠がありました。

人が創造性や集中力を最も高めやすい環境は「室内温度24度、二酸化炭素濃度450~900ppm」だそうで、カフェはこの状態に近いのだそうです。

気が狂ってるから、今までの人生において座ると1番創作意欲の湧く机とイスを買いました pic.twitter.com/OjFmLeLlmz

— こもも子 (@cem0m0) 2020年3月9日

Youtubeは宝庫

昔、ベンチャー企業に就職して、時間の無駄を省く際にYoutubeやアマプラを見ないようにしてる人と会ったことがある(どうやらパソコンの仕様設定でアクセスできない様にすることができるらしい)。20前半ながら12万の家に住んで、かつ副業とUVEREatsで稼ぎながら生きているってのがもう意識高いなとは思ったが、個人的には否定だ。

年配の人でもYouTubeを参考にチャーシュー作ったり、キャンプ動画を参考にしてキャンプを趣味にしてたりする。コロナ禍では特に無料公開でのコンテンツとしてプログラミング講座が受けられたりもして、かなりコスパの良いサービスが多彩なのだ。

小学校休校中の息子がyoutubeのblender講座を見ながらほぼ独学で作った無限城です

— DecoponMAGI (@XenoXss) 2020年5月13日

鬼滅の絵を描きたいけど背景が大変なので3Dで作ろうと思ったとのことですが、むしろ背景の方が凄くなってしまったのでは… #鬼滅の刃 pic.twitter.com/W4eZfJftqs

■予備校のノリで学ぶ『大学の数学・物理』

☟衛星予備校のように大学レベルの数学を教えている動画だ。

上記チャンネルを踏まえた上で、それを見て数検1級に合格した小学生の記事が本人のnブログで語られている。

■ラムダ技術部/Yoidea

☟ラムダ氏も自身のチャンネルで論文を作成したとしている。『たこ焼きの半径上限に関して』という論文だが、こういったふざけたような内容を真面目に取り組むスタイルが良い。

■スーツ 交通/Suit Train

複数チャンネルを持っているが、ブラタモリのような感覚で観ていられるので最高。日常にあるものに興味を引き立たせる探求心を育むのに良い。

■はなおでんがん

インテリジェンスを武器にYoutuber的なエンターテインメントを繰り広げているチャンネル。

☟研究室に紛れ込んで発表する企画はなかなか面白い。

■Stardy -河野玄斗の神授業Stardy -河野玄斗の神授業

勉強法や勉強についてを解説してるチャンネルで、りっこ28のように試験受験などのような勉強配信が多い。

☟33時間ぶっ通し勉強ライブなる拷問のような企画もあるので是非見ると良い。おそらく比べ物にならないが仮想ライバルとして勉学に励むと捗るのでは。

河野玄斗の33時間耐久勉強配信、あまりにもキツい挑戦すぎて監禁疑惑出てるのほんまおもろい pic.twitter.com/Pdanl7W4AF

— サクリファ医ス (@sacrifice_med) October 31, 2021

☟オンライン自習室なるYouTubeチャンネルもある。

勉強界隈で調べていくと結構いろいろなチップスを伺うことができるし、勉強ルーチンのようなVlog動画も結構蔓延っている。

【悲報】YouTubeの数学解説動画、淫夢解説が最も正確 pic.twitter.com/KvmMCEs8jF

— PSX (@PSXase5) December 5, 2021

―――YouTube学習=ほぼ時間の無駄

そもそも、「動画を見るだけ」「人の話を聞くだけ」は学びが少ないとされています。教育関係者などの間でよく知られる「Learning Pyramid(ラーニングピラミッド)」によれば、、7つの学習法それぞれの「学びの定着率」は以下の通りだとされています。

1.講義 5%

2.読書 10%

3.(動画やテレビラジオ番組などの)視聴覚 20%

4.デモンストレーション(実演) 30%

5.グループ討論 50%

6.自ら体験する 75%

7.ほかの人に教える 90%

つまり、「ただ講義を聞いただけ」や「本を読んだだけ」では、学びの多くは定着しないということになります。そこで、1~3の「受動的な学び」は効果が低いので、4~7の「能動的で自発的な学び」を増やそうと、最近は、「アクティブ・ラーニング」と言われる「参加型学び」を奨励する動きが強まっています。

様々な勉強法

「あなた高校の時現代社会の成績よかったよね」と息子に言ったら「あれは現社の先生が特徴的な話し方する人だったからモノマネして友達を笑わせてたんだけど、よりクオリティーをあげるために授業内容を必死に暗記して真似してたら成績よくなった」と言ってて「真似るは学ぶの第一歩」を思い出した。

— みお (@miomiopyonkichi) 2021年3月6日

高校時代に「勉強が長続きしない人のための 計画の立て方」っていうページを読んだのだけど

— りおたん (@riotoqll) 2014年6月1日

(1) まず3日間でこなす勉強の量を決めます。

(2) それを7日に分配します。なぜならあなたは計画を立てるのが下手クソで、自分の力を高く見積もりすぎているからだ。

とあって非常に納得した

脳科学に基づいた勉強法で勉強する

■ 丸暗記でなく理解して勉強を進めること。

■ 最初の記憶から1カ月以内に復習しないと必要ない知識と判断されて忘れてしまう。

ポイント: 必ず復習すること。

具体的には復習は次のプランでやる。1. 学習した翌日に1回目の復習。

↓2. その一週間後に2回目。

↓3. 2回目の復習から2週間後に3回目。

↓4. 3回目の復習から1カ月後に4回目。

計4回の復習 期間は全部で約2カ月になる。

最初の記憶から1カ月以内に復習しないと必要ない知識と判断されて忘れてしまう。

必ず復習すること。

■ 1日6時間以上寝ること。

■ 基礎から応用へというステップで勉強すること。

■ 一つの科目を集中して勉強してから次の科目へうつること。その他勉強効率を高める+αⅠ 好奇心を持って勉強すると脳にθ波が生じ記憶力がアップする

Ⅱ 喜怒哀楽といった感情を絡めながら勉強すると扁桃体が刺激され記憶力がアップする

Ⅲ 空腹や寒さは脳に危機感を感じさせ記憶力がアップする

Ⅳ ストレスはマイナス要因 ストレスは記憶を阻害する

【勉強法】

■15分勉強法(15分間だけ勉強をする)

・短い時間なのでやる気がなくても疲れていても楽に取り組める

・タイマーをセットして15分と制限すれば集中も増す

■同じ問題集を2冊買う

・1冊は自宅で勉強用として利用する

・もう1冊はばらして持ち歩き用として利用する

■効果的なメモ術

①テキストの重要事項はラインマーカーで引く

②重要事項のセンテンスを吹き込む(移動時に聞く)

③メモがまとまったらPCにアウトプットをする

④暗記のためのカードを作って持ち歩く

【集中力を高める方法】

■気が散ってしまう原因を取り除く

・テレビやPCは電源を抜いてしまう

・新聞や雑誌は机の上に置かない

■勉強場所を2つ以上作る

・スランプに陥ったら、もう1つの場所で勉強すればリラックスしやすい

【リラックス方法】

■時計を持って時間の経過を見る

・リラックス=「勉強の中止」をやめる

・過ぎていく時計を見ていると早く机に向かわなければという気持ちが湧いてくる

【コマ切れ時間の作り方】

■雑用は同じ時間帯にすると30分は浮く

・雑用(家事など)は同じ時間帯に一気に片づけると時間が生まれる

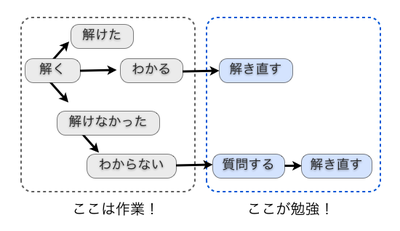

―――勉強できない人は、作業を勉強と勘違いしてる事がほとんど

―――既存のシステムを使い倒せ

「参考書を3周読む」のやり方 pic.twitter.com/mD61hPyUZf

— HPEO (@hpeo_jp) 2024年5月11日

36 :名無しさん@おーぷん :2014/05/25(日)15:35:41 ID:BGYycMeD0

>>1

俺、現役合格京大生だけど。

本質的な頭の良さ~ とか、人生の役に立つ知識~ とか抜きにして

単純に受験戦争を勝ち抜くだけの勉強を身につけたければ

外の優秀なシステムを利用しろ。既に実績がある、効率良い

学習を与えてくれる既存のシステムを使い倒せ君の街に進学『実績』データが優秀な塾・予備校はあるか?

多くの、難関大合格学生が使ってきた『実績』ある有名な参考書はなんだか解るか?

あとは難関大(難関高校)の合格者が手ずから綴った『合格体験記』に含まれる勉強法は

読んだことあるか?そういう『実績』や「ブランド」のある物にガンガン乗っかってけ。寄生しろ。

それが一番の近道だ

集中力の高め方

サカナクション山口一郎さんの集中法、かなり効果ありそうだからやってみよ pic.twitter.com/oM54E25StT

— Chris Redfield Ken (@redfield_ken) 2021年10月7日

アメリカの教授が教えてくれた『最強の勉強集中法』中でも私が試し効果を大実感した3選です

— 𝒜𝓈𝒽 (@_____ley__) 2024年10月8日

1【Time blocking】時間を見ない

2【Second brain】勉強で使った物・情報を、ノート等に記録

3【Feynman】人に教える(ふり)で不明点再確認

継続が楽しくなったので、是非お試し頂けたら嬉しいです🗽 pic.twitter.com/c36Ad4cbsd

―――効率的な時間の使い方

1時間を 48分:12分 に分けるというテクニックである。

このテクニックは1時間を 48 分と 12 分に分割して、48分間はすべての雑音をシャットアウトして集中して仕事を片付けていき、その後12分間リラックスしてトイレにいったり、コーヒーを飲んだり、ちょっとメールをチェックしたりするというものです。

☝のようなテクニックはポモドーロテクニックと言われるものの応用だろう。

【勉強法】

— 現論会ジャーナル (@jukeninfolab) 2021年7月1日

こんばんは!

もう7月ですね🌺🏖

夏が受験の正念場!ということで「ポモドーロ・テクニック」を紹介します!

1990年代にイタリアで生まれてから

現代の先進企業も取り入れる集中テクで

❶25分間作業

❷5分休憩

を繰り返して勉強を進めるという世界で一番有名な生産性向上術です! pic.twitter.com/liNK9A2Ibd

効率的な仮眠方法

1.タイマーを用意する。(iphoneなどでOK)

2.目をつぶって心臓の音が聞こえるまで、体の力を抜く。

3.タイマーを1分間セットし、1〜60秒まで頭の中で数える。

4.タイマーを2分間セットし、1〜120秒まで頭の中で数える。

5.タイマーを3分間セットし、1〜180秒まで頭の中で数える。

6.タイマーを4分間セットし、1〜240秒まで頭の中で数える。

7.タイマーを5分間セットし、1〜300秒まで頭の中で数える。

8.立ち上がって、体をほぐす。

9.仮眠終了。

カフェインは吸収されるのに約20分かかるので、コーヒーを飲んですぐに仮眠に入り20分後に起きると、睡眠によってアデノシンの数が減った状態になるので、カフェインが通常よりも早くアデノシン受容体とくっつくことができ、即座に覚醒状態に突入することができます。これが「コーヒーナップ」です。

また、ダリがやっていたとする、肘掛け椅子に座って指の間にスプーンを挟んだまま眠り、脱力した指から落ちたスプーンの音で目覚める仮眠法も良さそうだ。ノンレム睡眠に入る前に目覚めるので効率的で、レム睡眠は大体10分から20分程とされる。

休憩によって高まるスキル

練習中ではなく「頻繁な休憩」がスキルを上達させると判明https://t.co/OjLinSLmKA

— 科学ニュースメディア@ナゾロジー (@NazologyInfo) 2021年6月16日

スキルの上達には休憩も必要です。米NINDSの研究により、休憩中に脳は練習内容を20倍の速度で何度も再生していると判明。素早い上達を目指すなら適度な休憩が大事なんですね。 pic.twitter.com/E7MTax44bl

脳は成長し続ける

若い頃しか脳は成長しない系の話も、ロンドンのタクシー運転手が転職した年齢に関わらずみんな地理の認識に関わる領域がすげー発達してるみたいな研究から反証されてたような気がするので、若い人も若くない人も「生まれ変わったらこれ勉強したい」みたいなことがあれば是非今すぐ今世で勉強すべき。

— 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) 2014年7月26日

今になって、大人がなぜ学生に「勉強しろ」というのかがわかった気がする。

一つは大企業や良い会社に入って将来有望に安泰になるためというのもあるだろう。ただ、そういうことではなく勉強及び学ぶということは積み重ねであり知識の蓄えだ。自分の得意・不得意を明確化し、やりやすいやり方の明確にすることで、その知識やスキルが将来の自分の身を助けるからだ。二つは年を取ると体力的な問題(老眼や疲労)や時間的な問題も生じるし、働いている以上、仕事と勉学のようにマルチタスクとなり、自由に勉強できる時間が貴重だということだ。

ただそれを大人から言われているうちはわからず、結局この始末だ。昔予備校講師をやっていた友人から、勉強する気のない学生にどう指導するのが良いかといった相談を受けたことがあるが、やはり結局は目標がないうちは選択肢を増やすためにとりあえずという形でも勉強をするべきだということだった。残酷だが、勉強も仕事もできる子はできるのだ。大事なのは気づきであり、将来を見据えての自分のための準備なのだ。

☟オンラインサロンなどいろいろ展開しているが、大人に向けて授業が行うサービスみたいなものも展開しつつあるようだ。

意外と知られてないけど、社会人の最強の勉強って読書とか英語ではなく、「わからないことをキチンと調べること」だよ。仕事をしてると忙しさのあまり、わからないことをそのままにしがち。でも、わからないことをその都度しっかり調べて自分の知識にすることこそ、いちばん効率的で実用的なんですよ。

— わび (@Japanese_hare) March 11, 2021

直前期になるとこの言葉で飯食える pic.twitter.com/gCFV4it79f

— こういち (@Cpa20221Cpa2022) 2022年7月27日

勉強ツールとしておすすめのサイト

【保存版】タダより強いものはない!

— まろん (@mam_mny) 2024年8月12日

コレぜ〜んぶ無料で使えるよ。ヤバすぎる↓ pic.twitter.com/nG1ALiOAIA

無料で他大学の講義が受けれちゃうという神サイト発見した pic.twitter.com/H3bGCdswCf

— けい浪Ⅲ (@kei09_1) 2024年4月21日

【最新版】スマホ1つで最高に学べる有益すぎるアプリをまとめました。 pic.twitter.com/aYmiZWFYHh

— たべっち (@tabestation) 2022年11月3日

ネット上にある、完全無料で勉強になる有益なコンテンツまとめました。

— じゅじゅ (@jujulife7) 2022年4月29日

(お金/資産形成、Excel、仕事術、資料作成、英語、ファイナンス、統計・データ分析、プログラミング、ITなど)

GWでなにか勉強したいな~、と思っていた方はぜひ参考にしてみてください。 pic.twitter.com/7qxbWbzT3U

■Ankilot

オンライン単語帳としては使いやすいシンプルな作りで、文字・画像・リンクを貼り付けることできる。また自分の作った単語帳をカテゴリ分け出来、他人の作成した単語帳を検索して閲覧したりもできる(作成時に公開・非公開の設定ができる)。

下記のサイトにて同様に穴埋めクイズが作成できる。

これ、テストに使える pic.twitter.com/S6vSjdE8ah

— オクシン (@OKU_MAYA) 2022年10月14日

■Udemy

私のようなADHDは机に向かって勉強したりずーっと本読むのは気が散って難しいので動画で勉強してるんですが、オススメはUdemyってアプリ。資格予備校行くお金or時間がないけど資格やスキルの勉強したい学生や社会人にもオススメしたい。中でもプログラミングはスクール顔負けの講座も多いので是非。 pic.twitter.com/AiUPjoWr4i

— はげまして成宮 (@show10shitade) 2021年3月9日

■日本リスキリングコンソーシアム

japan-reskilling-consortium.jp

日本政府ガチです。勉強しない国民が多いから『 IT、デザイン、データ分析の462講座を"無料"で公開中』。Google、総務省、デジタル庁、経産省、厚労省、20都道府県、転職サイトなど250団体が力を合わせて作った。ChatGPT、イラストレーター、逃走中の企画作り、文系AI人材になる方法をタダで学べて驚く… pic.twitter.com/J9eeuHi6Xy

— とらうぃ🐯お得なセール、お金 (@trawi_site) 2024年4月22日

以上。