ジャズの中ではかなり稀有な存在であろうサン・ラとマイルス・デイヴィスだが、サン・ラがプリンスならマイルス・デイヴィスはマイケル・ジャクソンだろう(実際にマイルスは『Your Under Arrest』で新たなジャズのスタンダードナンバーとして「Human Nature」をカバーしている)。独特でインパクトのある唯一無二のプリンスとポップでジャンルレスな楽曲で有名なマイケルはジャズ界ではサン・ラとマイルス・デイヴィスになるだろう。

ジャズミュージシャンの即興演奏は、脳内の感覚が高まり、認知的制御機能が不活性化することで、驚くほど自由な自己表現が可能になるという研究結果がある。

サン・ラー

I am from another dimension.

— Sun Ra Arkestra (@SunRaUniverse) 2023年4月22日

I'm just a visitant here.

(Sun Ra) pic.twitter.com/UI48NP6V0y

サン・ラについてジャッキー・マクリーンと生意気そうな学生たちのやり取りが最高。「彼は1957年からあの格好で電子音楽を作ってるんだ。別にマントつけて王様や神様みたいにしてたっていいじゃないか。彼がいつも笑っているのは売れて金持ちになったからとかじゃないんだぞ」 https://t.co/vtf9QXUVhy

— dj sniff (@dj_sniff) 2020年10月17日

■Sun Ra『Space Is The Place』

宇宙を散策するような効果音の後、いきなり始まる表題曲。20分強あるが、最高過ぎるファンクに仕上がっている。その後もサックスやオルガンが入り混じったエネルギッシュなフリージャズが展開される。

■Sun Ra And His Intergalactic Infinity Arkestra『The Night Of The Purple Moon』

ロックシコード(チェンバロ的な何か)による4ビートのブルースっぽいジャズ進行から、スロウテンポでトライバルな演奏からロックシコードが琴の音にも聞こえてくる。「Love in Outer Space」はブルースっぽいテンポでヴォーカルも良い。

■Sun Ra『Atlantis』

前半はクラヴィネットのリズムで成り立ったシンプルな構造で、「Yucatan」以降からトライバルなパーカッションにジャズのテイストを添えた印象。最後の「Atlantis」はほとんど電子音の豪雨。ドラムもトランペットもなければオルガン掻き鳴らし。

■Sun Ra『Lanquidity』

比較的聴きやすい作品。マイルス・デイヴィス『Bitches Brew』のような雰囲気の表題曲から始まり、R&Bのようなテンポでジャズと言うよりは緩やかなロックと言う感じの作風が続々と続く。

■Sun Ra And His Arkestra『Sleeping Beauty』

揺らぎとエレクトリック・ピアノの音色が眠気を誘う「Springtime Again」は子守歌のようで、全体的にムーディなソウルと言う感じの作風。

■Sun Ra『Cosmos』

のっけからすでに良い感じで盛り上がっていて、ベースのグルーブが最高。ビッグバンドのような雰囲気でいつものジャムセッションとは違ったジャジーさがある。大気圏を突入した以後の「Interstellar Low Ways」からはロックシコードが輝く道を緩やかに進んでいく星間旅行が始まる。「Moonship Journey」のゆったり感と歌唱が癖になる。

―――When John Cage met Sun Ra

■John Cage Meets Sun Ra『THE COMPLETE CONCERT』

ジョン・ケージとサン・ラのソロが続く前半戦とダブルスの後半戦。ジョンの静寂とラの嵐のようなキーボードソロの緩急が良い。ジョン・ケージの前衛音楽の考えはマイルス・デイビスも影響を受けたようで、音楽やジャズと言うより完全に実験のような作品になっている。

■Sun Ra『Disco 3000』

聴く宇宙。電子音とシンセの濁流の中ふと「Space Is The Place」のメロディが聞こえてきたりする。シンセのリフやパーカッションのリフは面白げに実験的に試作しているような自由さがある。時折押し寄せる電子の濁流がアクセントになっている。

■Sun Ra『Media Dreams』

『Disco 3000』と同時期・同編成でレコーディングされた作品。オルガンとムーグの電子音が炸裂する。比較的落ち着いてはいるものの、電子音のソロパートは豪雨のように鳴りやまず、チープなドラムマシンの音が良いアクセントとして急浮上したりする。

■Sun Ra『Crystal Spears』

本来1975年リリース予定だった作品。コンボ・オルガンのディストーション掛かった幕開けから始まりパーカッションとマリンバが台頭してくる。すぐに電子音はバックに下がってトランペット・サックスとパーカッションの舞台になるものの、気付けばコンボ・オルガンに乗っ取られるを繰り返す作品。

Remix

■Sun Ra, Merzbow『Strange City』

Merzbowのノイズと随所に現れるSun Raのセッションが良い感じに入り混じっている。どちらもフリーインプロヴィゼーションなスタイルなのと不協和音的なシンセの嵐が共通項として融合し、最高な作品となっている。スピード感が感じられ、時空を超えたコラボ作品になっている。

遂にこの邂逅が実現した。かねてより膨大なリリース量についてサン・ラー超えを目標に掲げていた世界が憧れるジャパノイズの帝王メルツバウがラーの60年代半ばの作品『マジック・シティ』と『ストレンジ・ストリングス』を素材に音を加え新たな音源として作り上げた。

■Gilles Peterson Presents Sun Ra And His Arkestra『To Those Of Earth… And Other Worlds』

サン・ラ作品のDJミックスで、シームレスに気付けば別の曲になっている。長い宇宙旅行のような感じで楽しめる。しっかり1曲1曲として聴けて次の惑星へ飛び移る。

Live

100歳近いサックス奏者のマーシャル・アレンが今も健在なのが凄いし、サン・ラにしかない独特な宇宙グルーヴとスピリットが今も健在で聴けるのは素晴らしい。

自らを“土星生まれ”と語る米作編曲家/キーボーディストのサン・ラによって1950年代に結成された同バンド。1993年にサン・ラが死去したあとも、彼の意思を引き継ぎ「後世にサン・ラの開拓した音楽の強さとおもしろさを伝える」ため、サックス奏者マーシャル・アレンを中心に現在も活動を続けている。

同ライブ映像はロンドン公演3日間のうちの一夜を収録したもので、時間は約95分におよぶ。

■Sun Ra『Egypt 1971』

Disciplineではハーシュノイズさながらのシンセソロやトランペットソロが繰り広げられる。完全アナログで空気を感じるのに初期クラフトワークのようなアヴァンギャルドギャルドなクラウドロック・テクノポップを感じる節々がある。

映画

オリジナルは1974年作。昔の映画はいちいち派手で良い。ルディ・レイ・ムーアみたいなクラブから一転カードバトルが始まったかと思ったらサン・ラが地球に来訪するシーンへ。異色すぎるSFミュージカル。普通に女医が服脱いで全裸になるしヤバい。音楽も映像も最高。

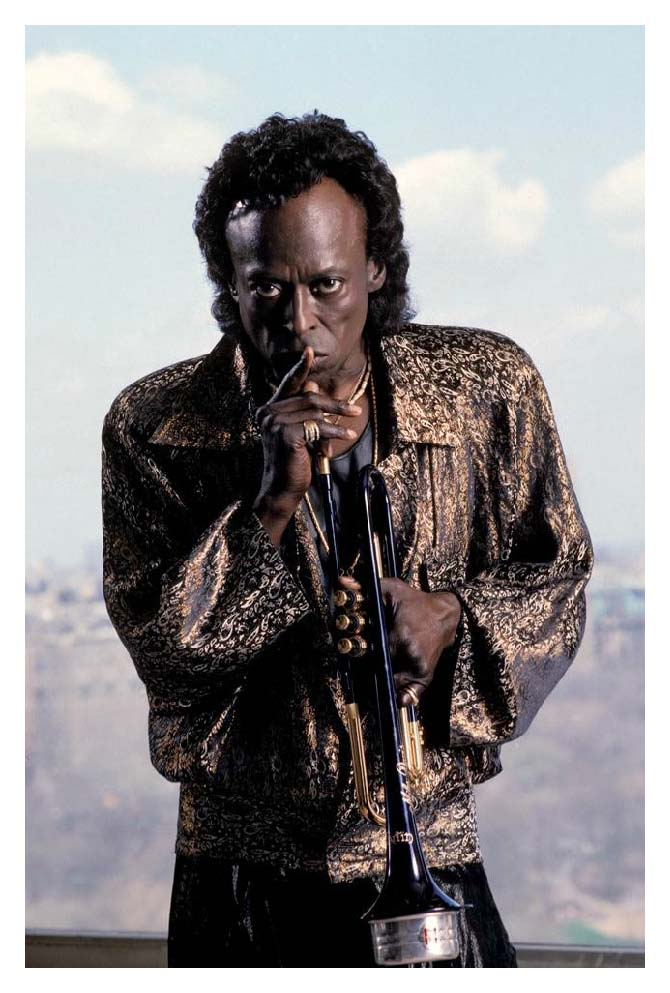

マイルス・デイビス

■Miles Davis『Kind Of Blue』

「So What」のイントロリフが良い(G→F)。メロディ部分にフォーカスされるため、マイルスのトランペットと緊張感が堪能できる。Dドリアンを基調とした構成で、流れる水のような旋律を奏でるビル・エヴァンスの「Blue in Green」も最高だ。

―――モードとは何か?

これまではコード・ジャズ(和音)が主流で、チャーリー・パーカーを始めとしたモダン・ジャズ及びビバップによる、コード進行をアレンジしながらメロディを弾くことで演奏の幅を広げたが、モード・ジャズ(旋法)ではモードによるメロディ進行のアレンジによって演奏の幅を広げている。モードとは、スケール(音階)の1種で「イオニアン、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリディアン、エオリアン、ロリアン」の7つのモードが存在する。これらは、一般的なドレミファソラシドを含むイオニアンから、ズレた音をスタートにすることで半音が出現する地点が変わり、これによって多様な音階を作り上げている。モード奏法ではコード構成音以外にモード内のすべての音を自由に扱うことが出来るので、どのようなメロディを生み出せるかで奏者の技量が試される。

■Miles Davis『Sketches Of Spain』

ラテンの風を感じるジャズ。ギル・エヴァンスの才覚が伺える作品。マイルスがインスピレーションを受けた「アランフェス協奏曲」から始まり、ラッパのマークのようなトランペットから始まる「Saeta」も良い。申し訳程度に入っているハープの音色も良いアクセントになっている。

■Miles Davis『Bitches Brew』

ロックンロールの時代を過ぎ、革新的なことをやるビートルズが終焉を迎えた1970年に生まれたエレクトリック・マイルスの名盤。まずジャズのジャケではない派手でロックなジャケ。プログレを感じる放逐な演奏とメロディが頭に残らないので何度でも新鮮に聴けてしまう斬新さ。電気の沼にジャズを投げ込んだような新感覚。

■Miles Davis『On The Corner』

アフリカ伝統的リズムとジャズの融合でトライバル感が強い。スライ&ザ・ファミリーのようなファンク感が強い。パーカッションとリズムの中で即興演奏しているような作風で、マイルスのサックスがほぼない異色の作品。

「オン・ザ・コーナー」ではマイルスはトランペットを吹かなかったと言いましたが、実際はちょっと吹いてる。当時コロンビアの上層部から、「マイルスのアルバムなのに、マイルスが吹いていない」というクレームがテオ・マセロ(マイルス・デイヴィスのプロデューサー)に来て、その時に彼の錬金術が発揮されたんです。糖尿と骨折と顔面挫傷でボロボロだったマイルスが試し吹きした「パラッ」っていう音をサンプリングして。サンプリングって言っても当時サンプラーがないから数ミリのテープを4小節に一回貼っていくっていう。それで、会社の上層部に「マイルスは4小節に一度吹いています」って言って通した。元祖サンプリングソースなわけです。本人なのに(笑)。そうやって録音され散らかされた、まとまりがないダメセッションを編集した。現在のジャズが編集芸術になった始まりでもありますね。

今では当たり前ですけど当時じゃありえないですよ。当時の編集は演奏の傷を隠す、修正技術みたいな物で、それを大々的に制作の根本に置いた。膨大なセッションテープにテオ・マセロの天才のハサミっていうかメスが入ったことで謎の名盤になったってことですね。それが前提なんです。今でいうとリミックス盤ですかね。皆さんもぜひ「オン・ザ・コーナー」聴いてください。実質上二曲しか入っていません。是非一曲目を聴いて欲しい。いかに禍々しいジャンクアートか。それでいかに「ルアンダ=キンシャサ」がスムースかっていうものの差を感じて欲しい。2年後の設定とはいえ、あんなにスムースになるわけがないだろう。「オン・ザ・コーナー」は、ファンク・ミュージックの中のジャンク・ファンクというかクズセッションを集めたアルバムであると。

出典:菊地成孔:パブリック・レクチャー

■Miles Davis『Tutu』

音楽には臨界点があって、クラフトワークのテクノポップが目新しかった時が過ぎてニューウェーブの波が追いついた時『Electric Cafe』は単なるニューウェーブのお古のようになってしまった。当作もニューウェーブの波には乗ったが時代が追いついてしまった感じがある。『You're Under Arrest』でマイケルをカバーしたような後出し感が出てしまっているが、フュージョンとしてはやはり傑作。

■Miles Davis『Doo-Bop』

マイルス最期の作品。ミニマルな繰り返しのビート・フレーズにマイルスのトランペットが加わっている。YMOが復活した同時期、イノベーターであるYMOが後発ジャンルのテクノを模したように、マイルスはアシッド・ジャズを模したのだ。マイルスの死後に作られたトラックである「High Speed Chase」が1番印象的ではある。ジャズ奏者がサンプリングではなく客演としてMCを呼ぶジャズのスタイルは現在ではロバート・グラスパーくらいか。

■Miles Davis『Rubberband』

未発表音源から生まれた作品。録音は1985年から。『Tutu』のようなフュージョン感と『Doo-Bop』のヒップホップ感が混在している。マイケルジャクソンも未発表の楽曲から没後に新曲がリリースされることがあったが、『Doo-Bop』にしろ、セッションでマイルスが描いたスケッチを清書したような感じでしっかりとした作品になっている。「Paradise」がラテンっぽくてなかなか良いが、打ち込みのドラムは明らかに手が加わっており、ロバート・グラスパーのようだ。

Remix

■V.A.『London Brew』

ロンドン・ジャズシーンをけん引するアーティスト達による『Bitches Brew』のリメイク作品。ただ音源的にはリメイクと言うコンセプトを持ったほぼ別作品でありオリジナルだ。バイブスは同じものを感じるし『Doo-Bop』までのファンキーさヒップホップ感を節々に感じる。

至る所でマイルスリスペクトを感じる一方で、shabaka hutchings周辺のアーティスト達によってアフロビートの影響が色濃く出た如何にもここ最近のUK ジャズっていうダンサブルな曲もあるのが面白いな〜

— ヘッドホン君 (@p06i4gCuubOGC9V) 2023年4月2日

当たり前だけど音響がアンビエント的な仕上がりなのも全く違うねhttps://t.co/t8bc2c6TcE

Live

■Miles Davis『'Four' & More (Recorded Live In Concert)』

テンポの速い「So What」はリフを抜けて早々にアドリブに入る、忙しないアレンジになっている。「Four」はフレーズだけで曲を特定できるほどユニークだが、アレンジも最高。

■Miles Davis『Dark Magus』

1974年、ニューヨークのカーネギーホールでのライブ音源。エレクトリック期のマイルスの音源で冒頭からパンキッシュなサウンド。フリーキーでレイヴのようなハードコアさが感じられる。

■Miles Davis『Agharta = アガルタの凱歌』

75年の大阪公演のライブ音源。ファンキーでロックな作風。当時のプログレやHR/HMを彷彿とさせる。「Maiysha」は落ち着いたフュージョンのような雰囲気で良い。

以上。