下記の漫画は結構Jラップのガイド本としても結構良い。帯がZeebraの絶賛するコメントだったので間違いなし。1巻完結だが2巻も欲しくなってしまう。

☟例によってMixCloudにも日本語ラップのミックスが載せられている。

世間にサンプリングされるようになったヒップホップ的アプローチ

活動休止中(2021年11月現在)のRIP SLYME然り、ポップなアプローチで世間と迎合するヒップホップ・クルーはそう少なくはないだろう。呂布カルマも言及していたが、Dragon Ashによってヒップホップというものがオーバーグラウンドに通用し始めてきた感じがする。

90年代の渋谷系のムーブメントの様にサブカルとして認知されていたラップやテクノなどのクラブ系ミュージックがロックと融合し、ミクスチャーとして世に出ることで世間にインパクトを与えたことは間違いない。

渋谷系の御三家と言えば「フリッパーズ・ギター」「ピチカート・ファイブ」「オリジナル・ラブ」であったが、ルーツには海外のモンド・ミュージックやフレンチ・ポップなどだけでなく、山下達郎や大瀧詠一を筆頭とする80年代のナイアガラ系と言われる音楽にも影響を受けていることは随所伺える。近年ではネオ渋谷系と呼ばれる音楽及びシティ・ポップがリバイバルしたムーブメントが見受けられた。

■渋谷系[SHIBUYAKEI] <ムーブメント>

1990年11月に開店したHMV渋谷店が1993年春に行った邦楽売り場拡大にあたり、既存の全国チェーン店にはない独自路線を打ち出すため担当マーチャンダイザーであった太田浩がとった"20代後半になっても聴ける邦楽ポップス"という路線、その特有の品揃えがそもそもの語意であったと考えてもいいだろう。1994年頃にはいわゆる流行語としても広く浸透する一方、そう総称されるミュージシャン側からの反発もあったことは事実であり、ピチカート・ファイヴやラヴ・タンバリンズらと同じく渋谷系グループと認識されていたオリジナル・ラヴのリーダーである田島貴男は1994年7月28日の渋谷公会堂で行われたツアー最終日のステージ上で「俺は渋谷系じゃない」と発言している。

■下北系[SHIMOKITAKEI] <ムーブメント>

「渋谷系」の輪郭がかたまった90年代中期以降に現れた概念であり呼称。主に下北沢を中心に活動したギターポップ/ギターロック系のバンド群およびその音源を総称して使われることが多い。その音源の多くは、K.O.G.A、コアレコード、ゴッズポップ、LD&K、アンダーフラワーなどのインディ・レーベルよりリリースされた。2010年には、P.S.C.より下北系の総括的コンピレーションCD『GOOD LOVIN' -下北系ギター・ポップコンピレーション-』がリリース、Lucy Van Pelt、ROUND TABLE、PLECTRUM、northern bright、Folkflat、フリーボ、HARCO、GOMES THE HITMAN、Cymbals、RON RON CLOU、デキシード・ザ・エモンズ、yes, mama ok?、COLOR FILTER、NONA REEVES、空気公団の15組の音源を収録。

個人的には、渋谷系と下北系では下北系の音楽性の方が多く継承されている気がする。というのも、上記記事の引用では渋谷系の一部として下北系があるとの記述がある。明確に"渋谷系""下北系"を分ける基準や定義がないため独断と偏見でしかないが、この二つの系統はロキノン系と呼ばれる大系にも組み込まれる。

現在における「ロキノン系」は、狭義では94年に「ROCKIN'ON JAPAN」が誌面をリニューアルしてから主に扱う、UKロックやUSオルタナの流れを汲んだバンド群を指すが、広義ではインディーズから頭角を現したグループ、ロックフェスに出演するアーティスト全般(例外あり)を総括して「ロキノン系」とする風潮もある。前者では所謂下北系ロックバンドが中心となるのに対し、後者では一般的なロックバンドはもとより、HIP HOP、ポストロック、プログレやノイズバンドなど、大型フェスや不特定の音楽雑誌には出るが、ジャンル的にロキノン本誌には馴染みが薄いアーティストまでも含まれる。これは90年代後半以降、ロックフェスの浸透やインディーズバンドの台頭などが起こったため、従来メジャーシーンにいたTVをはじめとする芸能メディアを積極的に活用しLIVEで大量動員を行うアーティストと、あくまでフェス・ライブ、雑誌・ラジオといった媒体を中心に活動するアーティストとを二分するための単語として、ネットを中心に広まった。

雑誌ROCKIN'ON JAPANにはオザケンも小山田圭吾も載ったことがあるし、ロキノンのフェスにも出演している。渋谷系の後発で下北系が来たことは頷ける。渋谷系を殺したと言われる椎名林檎(やaiko、宇多田ヒカル、鬼塚ちひろ、Coccoなど)及び東京事変は下北系と呼ばれる。過去に渋谷系として特集を組まれていたアーティストも下北系と呼ばれ、今ではその括りも死語に近い。

☟ただ渋谷系の死後に表れたアーティストにも渋谷系及びシティ・ポップ的アプローチを伺えることがある。

シングルの『本能』収録の「あおぞら」はオザケンを彷彿とさせるネオアコである。ただ本人は渋谷系がよくわからず自身のことを新宿系と述べたとされる。

同じく下北系のサカナクションはテクノ的な音楽性を持っているが「忘れられないの」で思いっきりシティ・ポップのオマージュをしている。

サカナクションの山口一郎さんいきなり下北の路上で忘れられないの歌い始めた。 pic.twitter.com/P9OkmaTQLZ

— おりばー (@oliver917yurika) August 28, 2019

今日やってたこと pic.twitter.com/eB5rThCnRJ

— ど〜でん (@WUG_dodensei) 2021年10月24日

―――下北系アーティストから伺えるヒップホップ性

■椎名林檎

椎名林檎の「正しい街」はAメロ部分でライムを使いまくっている。

少し引用すると"不愉快な笑みを向け長い沈黙の後"で愉快と長い、で踏み、"態度をさらに悪くしたら"で態度でaiの部分を共通して踏んでいる。

■エレファントカシマシ

宮本曰く「ラップが流行っていたから」とされる、歌ではなく詩を語りまくるような曲だが、結構批判的なメッセージもあることからアルバム全体としてヒップホップ的と捉えて良い。

■斉藤和義

歌にしたい言葉を書き連ねて歌詞になるようにして歌ったとされる曲。たしか当初は曲ができた後に歌詞が思い浮かばず、このような形を取ったら名曲に仕上がったというエピソードがあったと記憶している。ある意味フェイクなどない言いたいことを言うラップの本髄である。

■向井秀徳

―――"繰り返される諸行無常、蘇る性的衝動"

彼のキラーバースだ。ナンバーガール時からラップ的に語る曲は多いが、現在ZAZEN BOYSとして活躍する中でもフロウがかなり効いている。呂布カルマも尊敬するアーティストの一人。向井はZAZEN BOYSの事を「法被を着たレッド・ツェッペリン」と称しているようだ。ジャケットもグラフィティチックでカッコイイ。

■MOROHA

MOROHAなんかは特殊なラップグループだが、モロに向井っぽい歌いまわしがあって癖が強い。こちらはアコースティックギターでシンプルな構成であるため歌詞に聞き入りやすい。

■曾我部恵一

最後の渋谷系とも言われるサニーデイ・サービスの曾我部恵一もソロでラップアルバムを出している。曲中タイトルにもあるように結構文学的な雰囲気で良い。

ガールズヒップホップユニット

■HALCALI

「ストロベリーチップス」が最高。スチャダラパーを彷彿させるユルさが良い。「若草DANCE」ではライムスター宇多丸をフィーチャーしている。惜しくも2012年解散。

■chelmico

アニメ『映像研には手を出すな!』の主題歌「Eazy Breezy」のスピード感と爽快な感じが良い。長谷川白紙プロデュースの「ごはんだよ」も平日やかで良い。

ゆるヒップホップ

■nobodyknows+「ココロオドル」

タイムリーにTHE FIRST TAKEに出演していたが、この曲を知らない世代の人もヒップホップを知らない人も自然とノってしまう名曲。もう20年近く前なのが驚き。名曲は錆びないと思うが、いつでも戻ってきたくなるような温かいホームのような曲。失敗を含めてTHE FIRST TAKE。

■RIP SLYME「熱帯夜」

真夏の夜、最高の飲み会が終わった後にふと聴きたくなる名曲。高校時代、入学したての同級生とした話がRIP SLYMEだった。「楽園ベイビー」も最高だが、PVの何とも言えない怪しさ。いろいろと騒動があって純粋に聞けない部分もあるが、青春の一曲。

■ケツメイシ「君にBUMP」

サタデーナイトフィーバーを意識したPVには羽賀研二が出演しているが、訳あってかPVはYouTubeには挙がっていない。若者ってよりオッサンが好むイメージがあるし「さくら」なんてカラオケの十八番の人も多いだろう。曲もヒップホップよりはレゲエ的だがリズム感が最高。

■SOUL'd OUT「ウェカピポ」

VERBALとタメを張るくらい何を言ってるかわからないDiggy-MO'の独特なフロウが癖になるし、オシャレでテンポやリズムも中毒性が高い。

SOUL'd OUTのコメ欄ズルすぎるだろ笑 pic.twitter.com/1BgRsD3BUO

— あんのん (@unknown1226_) 2024年3月7日

中毒性のある作品

■KID FRESINO

ヒップホップユニットFla$hBackSのメンバーであるKID FRESINOだが元々DJ、トラックメイク中心だったとは思えない程ラップが巧みで本格的でバンドを食ってしまっている。鎮座DOPENESSを迎えた「Winston」が中毒性のある1st『ai qing』然り、長谷川白紙やカネコアヤノを迎えた2nd『20,Stop it.』も最高なのだ。

■TABOO1

漢 a.k.a. GAMI率いる新宿MSCの一員。そのTAB001のソロ1stなる作品だがゲスト陣が良い。志人との「禁断の惑星」は鳥肌立つ。MC漢もゲストで参加していて、聴きごたえのある作品だ。

■Shing02

グローバルに活躍するShing02だが、Nujabes作品にもいくつか参加している。本作『緑黄色人種』は今までのどのジャンルにも属さないような独特な雰囲気を醸し出している。社会性が見受けられ、テイストは似てはいるもののECDやキミドリとも違う気がする。サンプリングの面白さも垣間見れる。

■2MUCH CREW

ローファイ・スカムを絵に描いたようなパンキッシュなラップ。単調なリズムマシンに乗るラップが癖になる。いろんなアプローチの曲が多くて聴いていて飽きない。マンボのようなリズミカルな「キ・メ・テ・キ・タ」とかトランスできる。

■JAZZ DOMMUNISTERS

ジャズ・ミュージシャン、奏者、評論家の菊地成孔と大谷能生によるヒップ・ホップグループ。漢 a.k.a. GAMIやOMSBが参加していてかなりクールな仕上がりになっている。大人っぽいアダルトな仕上がり。

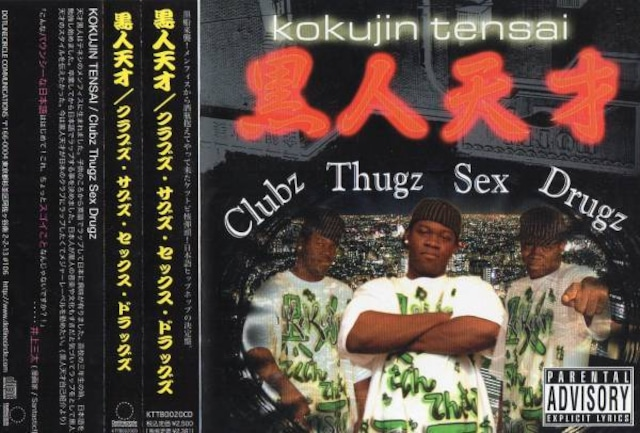

■黒人天才 Kokujin Tensai

スチャダラパーのような緩さだが、拙い日本語で訳の分からない歌詞をそれっぽく歌ってるのが良いし、チープでDIY的なビートも良い。高架下にあるブルーシートで囲まれたダンボールだらけの中古DVD/CDショップで流れてそうな怪しさ。

■ノリアキ

あの伝説的な存在"ノリアキ"も復活してTwitterアカウントまで解説しているし、ニートTOKYOにも出演した。

こうして聴いてみるとラップは「きみはポイズン」ぐらいだが、PVのインパクトも相まってラッパーとしての印象が強い。2007年とあってネット文化的なDTM的なコンピュータデジタル感とスカム色の強い作品だ。

☟スペシャルライブが公開されている。過去のあのノリアキがそのまま現代によみがえった感じがして感動する。

Y2Kな作品

■JUBEE『Mass Infection2』

Dragon Ash的なミクスチャー感と2 Stepの雰囲気がもう2000年前後のそれ。

■kZm『DISTORTION』

ニルヴァーナ的なグランジ感と現代のトラップ的な手法がミクスチャーしたような感じがする。スネークマンショーみたいに会話してるだけのトラックがあるのが良いアクセントになっている。

ブートレグなステルスマーケティング

昨今では『蓋』という謎の深夜番組が放送されたという。

深夜にテレ東でやってた #蓋 っていう無音の番組……テレビ局に監禁された誰かからのSOSとかだったらどうしよう pic.twitter.com/a5nLwlE7SX

— 福地翼 (@fukuchi_tsubasa) September 22, 2021

実験的蓋番組… pic.twitter.com/13zSXAReQ8

— あんちゃん (@Atena887) September 23, 2021

今日深夜(というか明日の早朝)から3'周目

— 上出遼平 KAMIDE RYOHEI (@HYPERHARDBOILED) 2021年9月21日

9/22(水)4時 5 分

9/23(木)3時 55 分

9/25(土)3時 35 分

9/27(月)3時 10 分

9/28(火)3時 40 分#蓋

深夜帯に10分だけというのが不気味だし、放送時間も3:00や4:00だ。

海外だったらCreepypasta入り案件だろう。

☟実はヒップ・ホップ・クルーDos Monosの実験的宣伝だというのだ。

実際に番組内で用いられた楽曲を収録しているが、かなり良い作品だ。カルト的話題となって再放送までされたそうだ。

(『蓋』見れなかったんよな…見たかった…)

以上。